电话:400-806-9799

邮箱:ligefa@163.com

单县公司·

济南公司·

李强总理定调经济新动能,57万亿基建狂潮来袭!

如果你最近路过一些建筑工地,或许会看到一个熟悉的景象:塔吊转动,起重机林立,工程车进进出出。但这已不是十几年前那个只追求“铁公基”(铁路、公路、基础设施)的时代了。

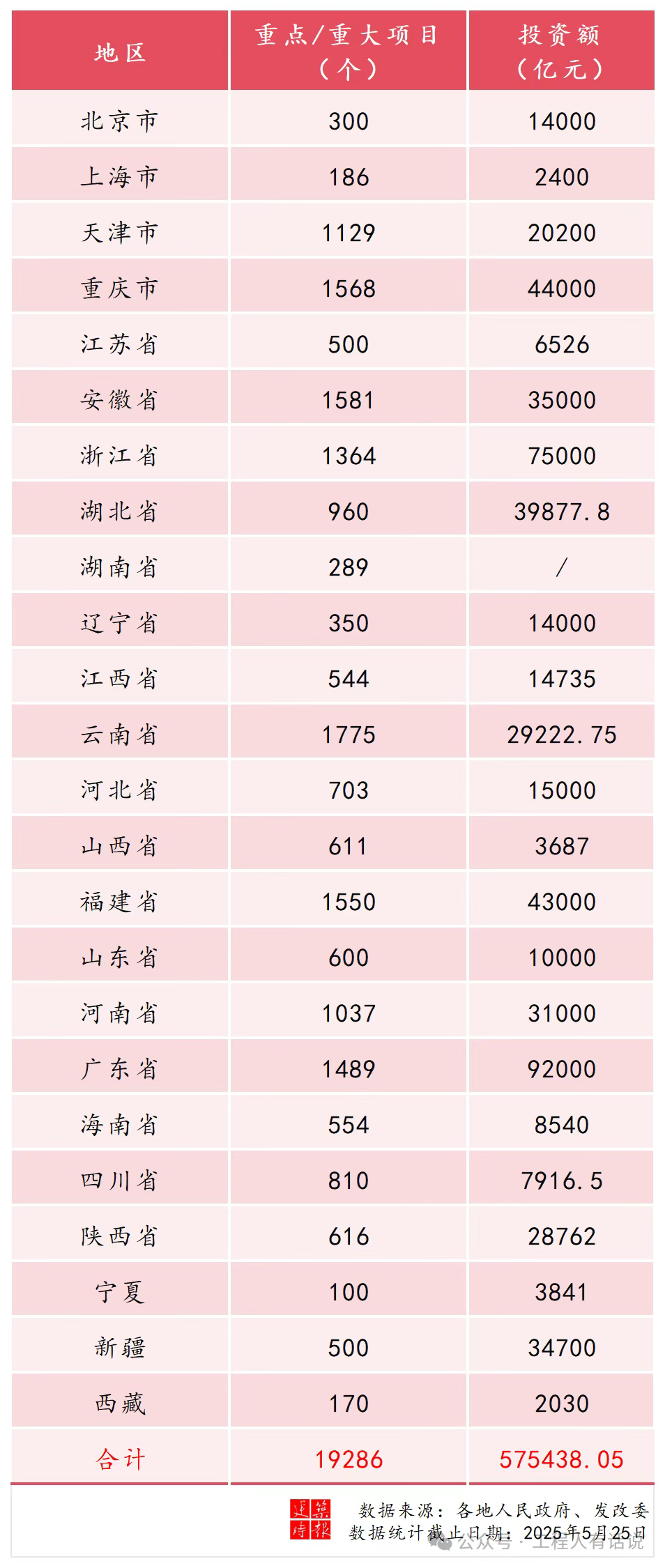

一场规模远超以往、覆盖全国、旨在**重新定义中国经济底层逻辑**的大投资——被外界称为“57万亿基建狂潮”——正在全国24个省市全面启动。

国务院全体会议上,李强总理明确指出,要以“国内大循环的内在稳定性和长期成长性对冲国际循环的不确定性”。这句话听起来有些抽象,但实际上说的正是我们眼下看到的——通过扩大内需、激活投资、优化结构,为中国经济装上新的“压舱石”和“推进器”。

从数字上看,总投资额57.5万亿元、覆盖1.9万个重点项目,确实令人震撼。但比规模更值得关注的,是投资方向的深刻变化:北京推进“三个100”重大工程,包括科技创新、基础设施和民生改善;浙江第一批1364个重大项目中,产业项目占比56.8%,其中新质生产力项目接近三分之一;陕西的省级重点项目中,产业类占43%,基础设施类仅27%……

可以看出,这一轮基建投资不再是一条路修到底,而是明显向科技创新、先进制造、绿色低碳、民生改善等领域倾斜。它正在从钢筋水泥转向智慧赋能,从规模扩张转向质量提升。

换句话说,我们正在建设的,不只是桥和路,更是未来几十年中国经济的竞争力。

另一个显著变化是投资主体的多元化。过去基建大多依赖政府投资和国企执行,而这一次,国家发改委明确表示要推出3万亿元优质项目吸引民间资本参与。山东、广东等地的重大项目中,都为民企留下了广阔空间。通过特许经营、委托运营等模式,民间资本不仅可以参与建设,还能长期运营、共享收益。

这是一种更聪明、也更可持续的投融资方式——既减轻政府债务压力,又激活市场主体活力。

那么,为什么选择这个时候启动这样一场“基建狂潮”?

从短期看,这是在复杂国际环境下的应对方略。全球经济增长放缓、地缘政治冲突不断、外部需求不确定性加大,通过扩大国内投资、激发内需潜力,可以有效对冲外部风险,为经济平稳运行提供支撑。

从中长期看,这是中国经济转型升级的必然要求。传统增长动能减弱,“新质生产力”尚未完全接棒,此时通过国家级的投资引导,向科技创新、产业升级、绿色低碳等领域倾斜,正是在为未来十年甚至更长远的发展打下基础。

尤其值得注意的是,这一轮基建特别注重区域协同和民生改善。江苏苏南四市协同推进项目,陕西、重庆等中西部省市明显加速——这不仅是经济的考量,更是走向共同富裕的战略布局。

李强总理特别强调的城中村改造,也不只是房地产问题,而是城市更新、民生改善、内需释放的综合体现。它意味着这场基建浪潮最终要服务于人,服务于更高质量的生活。

当然,任何大规模投资都可能带来挑战。如何避免重复建设?如何提升资金使用效率?如何防范债务风险?这些问题依然需要在实际推进中不断优化机制、加强监管。

但从整体来看,这一轮基建投资展现出一条清晰的中国经济发展新路径:它不再依赖货币大水漫灌,而是精准滴灌;不再追求短期增速,而是注重长期质效;不再是政府“单打独斗”,而是与社会资本共同前行

塔吊林立、机器轰鸣的场景背后,是一场静悄悄的经济革命。57万亿投资的本质,是中国正在重构经济增长的底层逻辑:更创新、更协调、更绿色、更包容。

如果一切顺利,这些项目不仅将拉动眼前的GDP,更将塑造我们未来的生活方式和经济格局。这才是“基建狂潮”背后真正的深意。